清明暗月-清明时节暗月当空探寻传统文化中的意境与象征

清明时节,暗月当空:探寻传统文化中的意境与象征

在中国的传统文化中,“清明暗月”这一词组经常被用来形容春分后不久的景色。这个时候,天气转暖,正值农耕季节,但由于日长夜短,晚上依然较为昏暗。这一时期在诗文中非常受欢迎,因为它可以激发人们对自然美、人生哲理和历史感的一种独特的情感体验。

“清明”这个词通常指的是春天的一个节日,也是祭扫祖先的地方。在这一天,人们会去陵墓里扫墓,并且一般会选择一个晴朗的好天气,这样才能恭候皇帝下旨赦免罪犯。因此,“清明”的概念也包含了一种道德上的洁净和光明。而“暗月”,则是指这样的时间段内,即使是在满月之夜,其照亮程度也不足以驱散所有的阴影,因此给人一种既温柔又神秘的感觉。

在文学作品中,“清明暗月”的主题经常被用来表达复杂的情感,比如《踏莎行·黄鹤楼》中的“尽此才情难展处”,就是通过描绘这种特殊时刻来抒发诗人的忧愁和无奈。在这首诗中,李白借助于“四面山川静无言,一轮秋月挂云间”的景象,以一种悲凉的心态回顾过往辉煌,而现在却只能在寂寞孤寂之中默叹。

除了文学作品,“清明暗月”也出现在民间故事和谜语之中。比如有这样一句谜语:“我见君子,不笑而已;我见女儿,不泣而已。”答案是“悬崖”。解释说,在春分之后,由于日长夜短,那些悬崖边上的草木都看起来更加苍郁险峻,所以即使是在平常看来并不特别的情况下,也能让人联想到那样的场景,从而理解到这是因为到了那个季节,每个地方都变得格外显眼和重要。

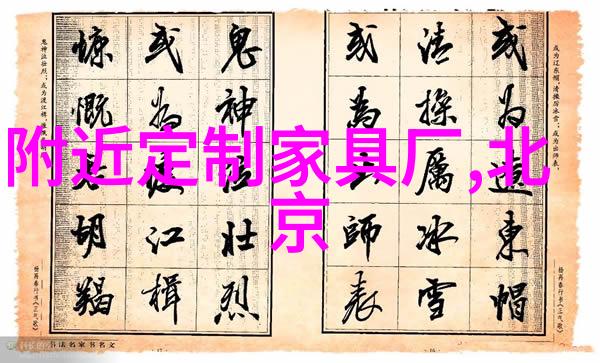

同时,“清明暗月”也是许多古代书画家创作中的一个热门题材,他们通过笔墨勾勒出这份朦胧与宁静,让观者仿佛置身其中,可以感受到那份淡淡的哀愁以及深邃的人生哲思。例如唐代名画家张僧繇所绘《寒食图》就以其独特的手法,将人物置于幽深的地势之间,与远方隐约可见的大地形成鲜 明对比,使得整个画面充满了肃穆与沉思的情怀。

总结来说,“清明暗月”是一个充满哲理意义的概念,它能够引起我们对于生命、死亡、自然界以及个人存在状态等多方面思考。此外,它也是中国古典文学艺术创作中的一个重要元素,无论是从视觉艺术还是文学创作角度,都有着丰富多彩的地位和影响力。